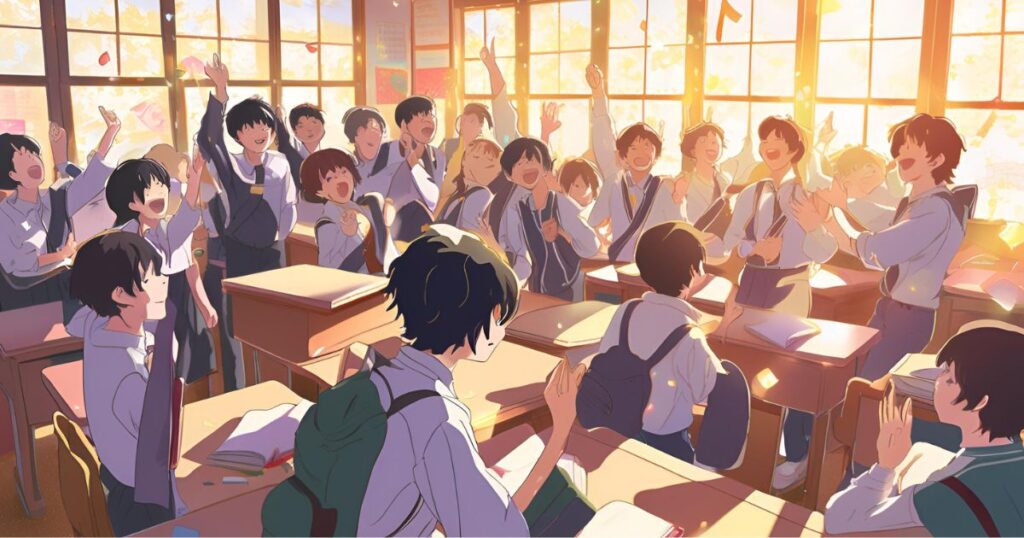

『あんぱん』で、座間先生が黒板に書き出した図案科の歌。

『ワッサワッサワッサリンノ〜』と、意味のわからない言葉が連なる歌です。

実はこの歌、やなせたかしさんが学生時代に実際に歌っていた『図案科の歌』がモデル。

今回は、実在した図案科の歌や『やなせたかしさん』が感じていたその歌詞の意味をご紹介します。

あんぱん図案科の歌は実在!

あんぱん第6週で登場した『図案科の歌』。

調べた結果、図案科の歌は実在した学生歌であることが判明しました。

『ワッサワッサワッサリンノ』と、意味のない言葉が連なる図案科の歌。

あの歌は、一体どこで歌われていたのでしょうか。

図案科の歌について詳しく調べてみました。

図案科の歌はどこで歌われていた?

図案化の歌が歌われていたのは、やなせたかしさんの母校東京高等工芸学校の図案科。

図案科の歌『ワッサン』は、実在した学生歌でした。

東京高等工芸学校は、現在の千葉大学工学部の前身にあたる学校です。

図案科の歌は、東京高等芸術学校の図案科に伝わる伝統的な学生歌でした。

東京高等工芸学校はそれぞれ各科に歌があったそうです。

例えば、木材科の歌は『ペロリ節』という歌。

「ペッペッペーロリロペーロリロ」という意味のない言葉が連なった歌詞でした。

やなせたかしさんいわく「なかなかの傑作だった」そう。

そして、図案科には『ワッサン』という謎の歌が受け継がれていました。

図案科の学生たちが代々受け継いできたこの謎の歌。

遊び心や美術学校らしい自由な精神が表現されています。

そのユニークな雰囲気が『あんぱん』でも印象的に描かれました。

思わず口ずさみたくなる歌でしたよね!

でも呪文すぎて歌詞を覚えるのが大変そうです。

実在の歌詞との違い

作中で歌われた図案科の歌と、実在した歌の歌詞にはいくつか違いがあります。

それぞれの歌の歌詞をまとめてご紹介します。

ワッサワッサワッサリンノ

モンチキリンノホイ ヤカンリカンガ

ヒッキリモッキリノリー シャツブラポー

シャツプラポーワサキュー

リキュラカリキュラカ チャカランポー

ウツウツ パイパイ

ワッサワサリンノ

モンチキリンノホイ ヤカンリカンガ

ヒッキリモッキリノリー シャップラポウ

シャップラポーワサキュー

リキュラカヒキュラカ チャカランポ

ウツウツ パイパイ

太字で表した歌詞が違う部分になります。

全体的には、どちらもよく似た歌詞です。

歌詞が多かったり、語感が僅かに異なっていました。

しかし、どちらも意味のない言葉の連なりです。

このように意味がない言葉が連なった歌の場合は語感の力が重要なんだそう。

意味よりも口に出した時のリズム感が大切にされていたようです。

メロディーは番組オリジナル

図案科の歌のメロディーは『あんぱん』のオリジナルということが分かりました。

実は『図案科の歌』の正式なメロディーの記録は残っていません。

そのため、作中の『図案科の歌』は想像を基に作曲されたそうです。

どのような旋律で歌われていたのか。

その詳細は、今となってはわかっていません。

また、図案化の歌がいつまで歌われていたのかという情報も見つかりませんでした。

千葉大学工学部になる過程で、いつしか自然と歌われなくなってしまったのかもしれません。

今後新しい資料などが見つかれば、追記させていただきます。

『図案科の歌』の本当のメロディーはどんな感じだったのでしょうか?気になりますね!

あんぱん図案科の歌でやなせたかしが感じた歌詞の意味とは?

あんぱんで『図案科の歌』は、歌詞の意味は自由に解釈して良いと言われていました。

実在する『図案科の歌』も歌詞に意味はなかったそうです。

では、やなせたかしさんは『図案科の歌』をどう感じて解釈したのでしょうか。

やなせたかしの解釈

やなせたかしさんが『図案科の歌』に込めた思いは、次のようなものでした。

うれしいじゃないか みんなで騒ごうぜ

難しい理屈なんか茶化してしまえ

自由に生きよう ワサビ酒ひっかけ

シャッポふってブラボー

ウツな気分よバイバイ!

やなせたかしさんは『図案科の歌』を歌う時、こんな感じの気分で歌っていたそうです。

この解釈は『あんぱん』でたかしが語っていたものとほぼ同じでした。

つまり、たかしの台詞はやなせたかしさんの実際の解釈が元になっているのです。

意味のないはずの歌に自分なりの解釈を見つける。

それこそが、芸術を志す学生たちの自由な心を象徴しています。

なぜ解釈が自由なのか

図案化の歌は、意味がないことが逆に価値があるというメッセージだと感じました。

実際、やなせたかしさんが初めて歌を聞いた時、意味がわからないと思ったそう。

しかし、この意味がないところが良いところなのだと感じるように。

図案科の歌に正解はありません。

だからこそ、人それぞれの受け取り方ができます。

意味がないことに意味がある。

やなせたかしさんは、そうした価値観をこの歌から感じとっていたのではないでしょうか。

美術やデザインの世界では、価値観やルールにとらわれない発想が求められます。

だからこそ、この歌を歌うことで、創造の自由や表現の多様性を肯定する。

そんな大きな意味があったのかもしれませんね。

まとめ

- 東京高等芸術学校の『図案科の歌』がモデル

- 劇中のたかしの台詞は、やなせたかしさんの解釈が元の可能性が高い

『あんぱん』で登場した、図案科の歌。

この歌は、実際にやなせたかしさんが学生時代に歌っていたものがモデルでした。

奇妙で意味不明な歌詞には、自由な発想やユーモア。

そして、理屈に縛られない図案科らしさが込められていたのです。

劇中では、やなせたかしさん自身が語っていた歌詞の解釈がたかしの台詞として再現されています。

作品を通して、その精神がしっかりと受け継がれていました。

意味がないからこそ、自由に楽しめる。

そんな歌を仲間と一緒に声を出して歌うこと。

それが想像する喜びや表現の原点を思い出させてくれるのかもしれません。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

【関連記事】

コメント